|

|

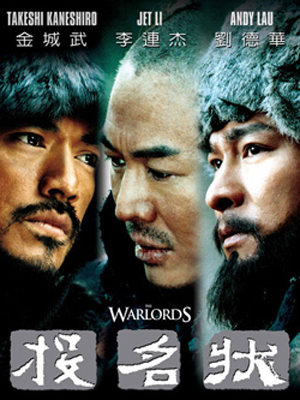

如果中国观众已经对“国产大片”二字免疫的话,《投名状》也算一部可以消磨时光的作品。这样,众多脆弱的观众也不会在看后表现得歇斯底里,两极反应。也许,那般的日子已经过去了。

那是在平定太平天国叛乱的时代,发生的一个古代版本的“肯尼迪被刺案”。反正死了人,是真事,但原由说不清楚,而且越传越神,就成了悬案,奇案(好奇者可参考这些文字)。不过由于总归是真事,所以要考虑真实当事人的子孙后代的感情。上回李连杰没考虑周到,拍完《霍元甲》就被人告了,弄得灰头土脸;所以这回学聪明了些,把马新贻一干人等的名字通通改掉。于是“刺马”的原片名就不能用了,变成“投名状”。

陈可辛本来就是拍爱情片出名的,跨界的事,需谨慎。他一定是受了李安的激励,暗想既然人家能拍出文人武侠,自己为什么就不能拍个文人战争啥的?拉来三个大明星加博客女王坐镇,已经很有面子,也很增加了票房潜能。导演和演员都在心里美着,这回肯定行,钱和奖都能赚到,立马步入大师殿堂,于是高兴得抱头痛哭,这都还上了新闻。

《投名状》的不能说不好看。音乐不错,有悲怆感;画面颗粒恰到好处,也有沧桑感。拳脚不玩花的,不玩Wire,要玩就玩得血肉横飞。不玩张艺谋式的颜色和辉煌,不玩贾樟柯的小家子气,能实在就实在一点。主要写情义,人心,扭曲的理想主义,而非战争本身。这些都是导演做到了的。

于是,除了第一场大战役还像模像样外(导演一定在家里翻来覆去看了N遍《勇敢的心》——除了洋枪外,几乎一样),后面的几大战役就统统都是省略号。蒙太奇一剪,就过去了。故事的主线集中在背叛的兄弟情和背叛的爱情上。刘德华很入戏,该哭的时候都哭了,不该哭的时候也哭了。其他两位也差不远。博客女王看上去比三个哥们都成熟,貌似最有心事最深藏不露的人,比她在《伤城》里的表现好得多,就是没坚挺到最后,“我今年18明年29”那段砸了。

但即便是在讲这些所谓的情感故事,还是觉得在铺垫上太单薄了些。战场上因生死相护而结下的兄弟情倒还可以理解——虽然三个人认识没两天连对方有几个老婆都没搞清楚就结拜了;但博客女王和功夫之王的偷情,还是让人摸不着头脑。陈可辛只是在让我们相信,这个世界上还是存在“一见钟情”,或者“爱情是不需要理由的”。本来老刘长得很帅,身手也好,对她也不错,似乎根本没有偷情和背叛的理由,不知道她哪里不满足。我也没见李连杰给了她什么与众不同的东西。反正,爱了就是爱了吧。

然而这个片子里部分差劲的生硬的剪辑(还是胶片被烧掉?)和高潮起伏失当的叙事,实在难以不时激动起人心。至少我的心旌就没有怎么大抖动过。一些小细节,要另类地看,还让人不自觉发笑,比如断背似的镜头,比如让人想唱“男人哭吧哭吧不是罪”的镜头,比如让人可以联想起“众多馒头引发的血案”的镜头。此外,《投名状》事实上没有太多令人感动的东西。它只是又一部在隐喻讽刺中国当年现实,顺带警示当代社会的悲剧。

陈可辛据说想深刻的挖掘人性,可看来看去也没挖出什么闪光点,倒挖出了一些兽性,还有之前很多电影基本上已经挖过的东西。什么处事之道,什么为官之道,什么野心太大,什么自我膨胀,什么兄弟失和,什么言而无信,什么女人是祸水之类。你甚至可以把《投名状》看成是古装版的《天堂口》——不信仔细比较就知。中国这些年的一系列大片,莫不想挖点人性阴暗面来增加“艺术价值”,目前简直成了一个怪圈。这也可以看作是一部关于死亡的电影,因为死亡才是宿命,和某种意义上的救赎,或报应。越黑白莫辨好坏莫分最好,拍成无间是上品。是因为我们比较压抑吗?你看这些电影,必须要反着解读,才看出正面信息。想想《勇敢的心》的最后,华莱士在刑台上高呼“自由”,响彻云霄,多么的痛快淋漓,感人至深,人家那就不是人性了?

至于《投名状》的屠城部分,也够血腥的。尸体太多,一定会吓到小朋友,在中国却没有限制级。恰巧这一周还是南京大屠杀70周年,太讽刺。如此也能通过审查,有关部门明显奉行双重标准,好莱坞被禁了多不服气啊。惊人的是,这样的《投名状》还能在全国发行了1000多个拷贝,几乎是《变形金刚》的两倍,甚至比《夜宴》、《满城尽带黄金甲》都多很多——若非中国市场真的已兴旺到这种程度,我只能说,压力之下,某些人的确疯掉了。(文/Keen) 如果中国观众已经对“国产大片”二字免疫的话,《投名状》也算一部可以消磨时光的作品。这样,众多脆弱的观众也不会在看后表现得歇斯底里,两极反应。也许,那般的日子已经过去了。

那是在平定太平天国叛乱的时代,发生的一个古代版本的“肯尼迪被刺案”。反正死了人,是真事,但原由说不清楚,而且越传越神,就成了悬案,奇案(好奇者可参考这些文字)。不过由于总归是真事,所以要考虑真实当事人的子孙后代的感情。上回李连杰没考虑周到,拍完《霍元甲》就被人告了,弄得灰头土脸;所以这回学聪明了些,把马新贻一干人等的名字通通改掉。于是“刺马”的原片名就不能用了,变成“投名状”。

陈可辛本来就是拍爱情片出名的,跨界的事,需谨慎。他一定是受了李安的激励,暗想既然人家能拍出文人武侠,自己为什么就不能拍个文人战争啥的?拉来三个大明星加博客女王坐镇,已经很有面子,也很增加了票房潜能。导演和演员都在心里美着,这回肯定行,钱和奖都能赚到,立马步入大师殿堂,于是高兴得抱头痛哭,这都还上了新闻。

《投名状》的不能说不好看。音乐不错,有悲怆感;画面颗粒恰到好处,也有沧桑感。拳脚不玩花的,不玩Wire,要玩就玩得血肉横飞。不玩张艺谋式的颜色和辉煌,不玩贾樟柯的小家子气,能实在就实在一点。主要写情义,人心,扭曲的理想主义,而非战争本身。这些都是导演做到了的。

于是,除了第一场大战役还像模像样外(导演一定在家里翻来覆去看了N遍《勇敢的心》——除了洋枪外,几乎一样),后面的几大战役就统统都是省略号。蒙太奇一剪,就过去了。故事的主线集中在背叛的兄弟情和背叛的爱情上。刘德华很入戏,该哭的时候都哭了,不该哭的时候也哭了。其他两位也差不远。博客女王看上去比三个哥们都成熟,貌似最有心事最深藏不露的人,比她在《伤城》里的表现好得多,就是没坚挺到最后,“我今年18明年29”那段砸了。

但即便是在讲这些所谓的情感故事,还是觉得在铺垫上太单薄了些。战场上因生死相护而结下的兄弟情倒还可以理解——虽然三个人认识没两天连对方有几个老婆都没搞清楚就结拜了;但博客女王和功夫之王的偷情,还是让人摸不着头脑。陈可辛只是在让我们相信,这个世界上还是存在“一见钟情”,或者“爱情是不需要理由的”。本来老刘长得很帅,身手也好,对她也不错,似乎根本没有偷情和背叛的理由,不知道她哪里不满足。我也没见李连杰给了她什么与众不同的东西。反正,爱了就是爱了吧。

然而这个片子里部分差劲的生硬的剪辑(还是胶片被烧掉?)和高潮起伏失当的叙事,实在难以不时激动起人心。至少我的心旌就没有怎么大抖动过。一些小细节,要另类地看,还让人不自觉发笑,比如断背似的镜头,比如让人想唱“男人哭吧哭吧不是罪”的镜头,比如让人可以联想起“众多馒头引发的血案”的镜头。此外,《投名状》事实上没有太多令人感动的东西。它只是又一部在隐喻讽刺中国当年现实,顺带警示当代社会的悲剧。

陈可辛据说想深刻的挖掘人性,可看来看去也没挖出什么闪光点,倒挖出了一些兽性,还有之前很多电影基本上已经挖过的东西。什么处事之道,什么为官之道,什么野心太大,什么自我膨胀,什么兄弟失和,什么言而无信,什么女人是祸水之类。你甚至可以把《投名状》看成是古装版的《天堂口》——不信仔细比较就知。中国这些年的一系列大片,莫不想挖点人性阴暗面来增加“艺术价值”,目前简直成了一个怪圈。这也可以看作是一部关于死亡的电影,因为死亡才是宿命,和某种意义上的救赎,或报应。越黑白莫辨好坏莫分最好,拍成无间是上品。是因为我们比较压抑吗?你看这些电影,必须要反着解读,才看出正面信息。想想《勇敢的心》的最后,华莱士在刑台上高呼“自由”,响彻云霄,多么的痛快淋漓,感人至深,人家那就不是人性了?

至于《投名状》的屠城部分,也够血腥的。尸体太多,一定会吓到小朋友,在中国却没有限制级。恰巧这一周还是南京大屠杀70周年,太讽刺。如此也能通过审查,有关部门明显奉行双重标准,好莱坞被禁了多不服气啊。惊人的是,这样的《投名状》还能在全国发行了1000多个拷贝,几乎是《变形金刚》的两倍,甚至比《夜宴》、《满城尽带黄金甲》都多很多——若非中国市场真的已兴旺到这种程度,我只能说,压力之下,某些人的确疯掉了。(文/Keen) |

|